"Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem - ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum - é o que digo. O senhor aprova? (...) Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças - eu digo. (...) E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na rua, no meio do redemunho... "

João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas.

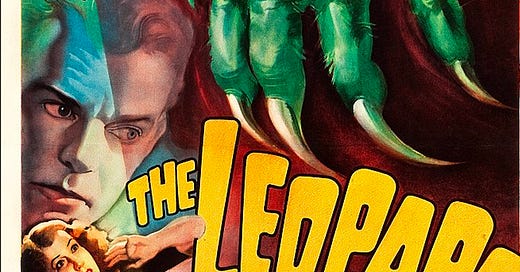

O Homem Leopardo foi o último, menos celebrado e menos comentado filme da trilogia de terror que Jacques Tourneur dirigiu nos anos 40. Filme maldito, renegado tanto pelo diretor quanto por comentaristas eventuais de sua obra, não possuía a sensualidade feminina de uma obra como A Marca da Pantera ou o apelo sobrenatural de A Morta Viva, mas foi, ao mesmo tempo, a síntese e a cerração cristalina de muitas das interrogações que Tourneur havia feito até então.

Partindo do mesmo ponto das duas produções anteriores - a entrada de pessoas comuns num espaço em que os limiares da razão e da realidade desaparecem -, o longa trata de um casal do show business californiano que, numa de suas apresentações de dança numa pequena cidade interiorana, deixa escapar um leopardo que havia tomado emprestado. Em seguida, uma série de homicídios brutais ocorre pelo povoado sem explicação, com o marido, Jerry Manning, passando a investigar os crimes e o paradeiro do animal.

Uma breve análise da trama, quando comparada à de outros filmes da trilogia, já revela sua singularidade: em vez de termos como centro do enredo relacionamentos e famílias burguesas, temos aqui uma comunidade pobre. Em vez de uma estrutura que se desenrola de maneira progressiva, o desenvolvimento ocorre por quatro vinhetas independentes, cada uma despontando para uma faceta diferente do enigma, sem nunca se individualizar, assumindo, assim, um senso de coletividade que torna o mistério gradativamente mais aleatório, ameaçador e universalmente constante. O microcosmos urbano em questão nada mais é do que uma peça que sugere o todo, esse todo sendo a humanidade em si.

Em conjunto com a construção espacial, há a temporal. O que começa como uma violência momentânea, se projeta nos próximos ataques como possibilidade iminente para, finalmente, no momento da procissão, se confirmar também como malogro passado. A morte e suas causas nebulosas assombram o filme, assumindo todas as dimensões temporais possíveis - passado, presente, futuro. A impressão de seu signo sobre todas as imagens nasce justamente da convergência entre a sua espacialização totalizante e sua presença temporal eterna.

O que, nas outras parcerias com Val Lewton, era a tendência pelo sobrenatural, por um mal inexplicável cujas raízes sempre partiam do exotismo de rituais e lendas, aqui se reverte para o interior humano. O autor sai do campo prévio da metafísica para assumir um materialismo intransigente que reduz todas as consequências para o domínio de uma austeridade brutal, sem nenhuma possibilidade de holismo ou transcendência. A perenidade da fina linha entre a vida a morte presente em A Morta Viva, constantemente sustentada pelos rituais ancestrais, aqui inexiste. A única função da tradição é a de reafirmar o potencial da morte como uma certeza. O aspecto romântico do relacionamento, presente em Sangue de Pantera, se esvazia. O amor só existe quando enlutado. Só o desejo e a sedução permanecem, como pulsões primitivas.

Ao passo em que os protagonistas e espectadores adentram e se perdem mais profundamente nos enigmas, nasce a percepção de que os elementos integrantes desse mistério nada mais são do que os instintos do homem e suas as consequências concretas sobre ele.

Se o leopardo inicialmente foge, é porque foi assustado pelo esbarrão de uma dançarina (uma das futuras vítimas dos ataques) que invejava a protagonista. Aqui a sensualidade nada mais é do que um reflexo do desejo, o desejo não passa de um jogo de poder e o poder sempre tende ao domínio e ao extermínio. O momento em que um dos cidadãos, ao refletir sobre as motivações nebulosas que o guiam em momentos de prazer, pede para que o prendam, reflete perfeitamente a natureza interior da trama: a grande tragédia de perceber que o mal habita em você assim como habita em qualquer outro.

Qualquer tentativa de percorrer e compreender os caminhos e as ações que se incorporam ao filme se revela insustentável. Se o pecado marca o caminho das vítimas até sua morte e os instintos primitivos reprimidos são a gênese de seu perpetrador, então o que justificaria o crime inicial que não envolve este primeiro aspecto? Se a revelação final poderia esclarecer a causa da morte da sua amada, por que seu amante a interrompe ao matar aquele que a assassinou? Assim como em outros filmes do diretor, como Fuga do Passado, a progressão da narrativa acompanha um esvaziamento das motivações racionais e dos encadeamentos lógicos, ao passo em que reforça a apatia, a inexpressividade e a opacidade de sua encenação. Trata-se de um exercício bressoniano de ascetismo que reforça a impossibilidade de as aparências superficiais transparecerem as verdades essenciais. A fé de Tourneur na evocação do invisível nasce aí.

Para o diretor, trabalhar com as forças que regem a realidade e o homem requer não somente traçá-las, mas também revelar seus movimentos e diálogos. De um lado, a sedução do que se vê. Do outro, a potência do invisível. Forças que não operam de forma dissociada, mas que intensificam mutuamente conforme se inscrevem na tela, uma sustentando e evocando a outra.

Apesar do que as construções dicotômicas e conflitantes do diretor podem sugerir, a criação das imagens para Jacques é, antes de tudo, um exercício de balanço e entropia, algo que se reflete no desenvolvimento da subjetividade, da ambientação e dos ecos imateriais que perpassam as presenças em detrimento da objetividade. Percepção e imaginação, visualização e evocação, apresentam-se como forças consonantes.

Em dois momentos centrais do filme, o ataque à jovem noiva e a procissão final, o caminho até a cruz é, ou desviado, ou interrompido. A força na construção dos signos não nega a subjetividade da construção da ambiência e sua imaterialidade, pelo contrário, só as reafirma. São elementos que se inserem na ambientação dos mistérios e na sedução das imagens como mais um fator sugestivo. A construção das imagens e de seus diálogos, para Tourneur, é antes de tudo um exercício de simbiose.

Assim como para Hitchcock, o mergulho no gênero do terror, para Tourneur, é uma forma de se alcançar, para além do interior do homem, o das imagens. No entanto, o que para o diretor inglês é um caminho que parte da superfície das composições e suas dinâmicas, para o francês é um que parte da dialética entre a sensualidade da imagem aparente com o vazio ancestral que preenche suas elipses.

Sua investigação entra em paralelo com o trabalho de teóricos como Norval Baitello, que em artigos como A Cultura do Eco, analisam a essência do que constitui as imagens:

“Indeléveis e operantes como segundas existências, as imagens são como retratos fantasmagóricos de um morto que carregam ao mesmo tempo a presença de uma ausência e a ausência de uma presença. Vivem como “habitantes da noite” já que possuem muito mais faces invisíveis do que aquelas que se deixam ver, sempre mantendo laços históricos com o sombrio e com o insondável, com as zonas profundas de nós mesmos, aquelas que tememos ter contato.

(...) As imagens visuais também guardam suas invisibilidades de onde emergem diversas configurações que as acompanham. Os procedimentos dessas configurações invisíveis são imprevisíveis, já que se alimentam de camadas da história e das histórias soterradas do homem, enraizadas nas profundezas invisíveis do esquecimento. ‘E, uma vez que cada pessoa vive as histórias próprias e alheias de maneira distinta, as sombras que acompanham as imagens podem ser intuídas e penetradas como campos de probabilidades, um espaço comunicativo de improvável determinação, às vezes mesmo impossível de se determinar.’

É necessário que qualquer análise de imagens se construa sobre alicerces históricos e culturais, que vá além de tipologias e morfologias. Não há espaço ali para determinismos onde não se consideram as facetas sombrias e silenciosas da história, das pessoas e das coisas que servem de ponto de partida e de chegada na vida das imagens.

Deve-se considerar também, para além de seu suporte material, a vida própria das imagens, seu mundo, há muito tempo fundado, para onde ela tenta nos levar por meio de sua sedução.”

O clímax da ficção então converge com a investigação de Tourneur sobre a natureza e os mistérios das imagens. No segmento final, o caráter vigilante e hierático do passado se choca com a indeterminação reflexiva do presente. Assim como nos filmes de John Ford, mobilidade e imobilidade se encontram no interior do plano de maneira evocativa e dialética. O caminho da revelação acompanha a presença de uma constante eterna calcificada em mármore. Se a caminhada da procissão é um dos únicos planos abertos de toda a fita, é porque somente no clímax, quando o malogro da tradição passada converge com a incandescência do presente, alguma lucidez consegue se abater não só sobre os protagonistas, mas também sobre aqueles que os assistem. O passado nunca se distancia, o presente nunca se individualiza. Como a mitologia aponta, trata-se de duas forças essencialmente indissociáveis em eterno diálogo.

Se a trilogia era uma maneira de o diretor trabalhar com os limiares do realismo e com os delineamentos das forças ocultas que regem a realidade, o reencontro com a psique humana não poderia ser uma sublimação mais intensa e potente de seu cinema. Tourneur, como verdadeiro artista moderno, encontra o homem e suas contradições autodestrutivas como centro máximo da sua obra até então. Da indeterminação sensorial, chega na constante material da morte. Da imaterialidade de heranças pesadas, chega no presente. Pela potência evocativa da sugestão, intensifica a sensualidade e a força do visível (e vice e versa). Mais uma vez assumindo um modelo rebelde, o diretor faz o caminho inverso ao dos grandes hollywoodianos: parte da abstração para, somente assim, chegar ao realismo.